まだ明るいうちからワインを開けた。

酒の肴は昔のアルバム。

夫婦で過去に分け入り、互い思い出を語った。

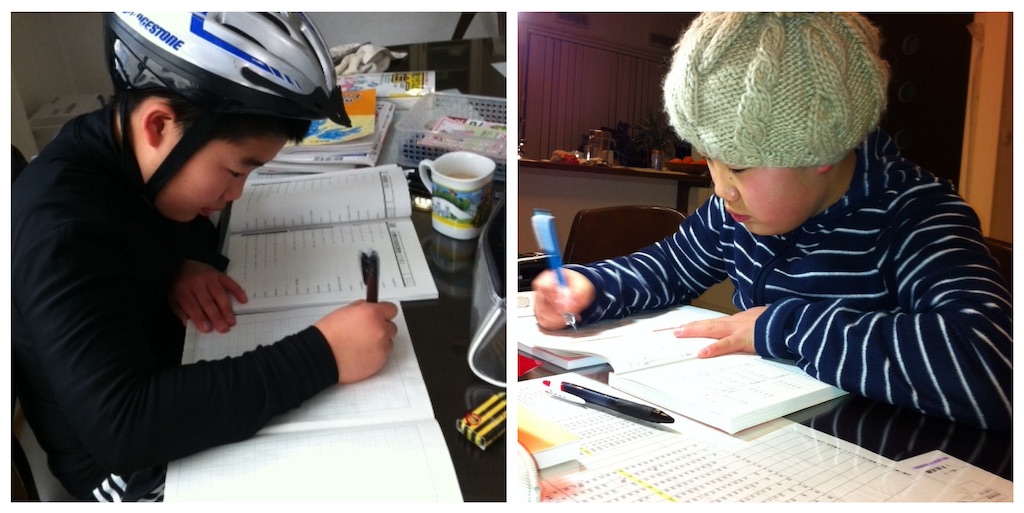

どういう訳かこの日は子らの手へと話の焦点が結ばれていった。

家内に続いてわたしも手にまつわる記憶を振り返った。

空晴れ渡る夏の終わりの日曜のこと。

幼い長男を自転車の前に乗せ、川沿いの道を海へと向かった。

空を横切る野鳥の群れや草木の上を旋回するトンボを目にするたび、息子の手を取りほらとその手で指し示した。

小さな手のあたたかな感触が、いまもはっきりこの手に残っている。

二男の手も同様。

幼稚園へと送るとき、二人で手をつないだ。

一緒に歩きながら、握った手でほらと視線を促し町のあれやこれやについてわたしは語った。

感慨深いことに二男はそんな話の数々を今も詳細にわたって憶えている。

小さかった頃、横に並ぶと子らの方から手を伸ばしてきた。

しっかりとその手を握って、三つ子の魂百まで。

まさに掴みはオッケーで、以降もわたしたちは一体で、いろいろな場面をくぐり抜けてきたのだった。

手と言えば、家内との思い出もあった。

京都の料理屋でのこと。

カウンターの向こうにいかにも気難しいといった雰囲気の店主がいた。

そんな店主の前で手を繋ぐなどご法度なことだっただろう。

危惧したとおり、店主は言った。

「テーブルのうえで手を繋ぐのはやめてくれませんか」

ごく若い頃のことである。

あれからずいぶん月日は経ったが、いまも手入れ行き届き家内はきれいな手をしている。

その手が家を守り子を育てた。

そう思って胸に生じる感慨を言葉にすれば、この人を大切にしようの一語に行き着く。

清潔なその手を見慣れているからだろう。

たまに安物の水商売みたいなケバケバした手が目に触れると怖気走って悪寒を覚える。

手は口ほどにものを言う。

そんな手からは逃げた方がいい。

息子らにそう教え諭しておかねばならないと思うが、言わずもがな、彼らはすでに美の何たるかについて確固と心得ているに違いない。

目と目で通じ合う。

というが、わたしは手と手の方が心が通じ合うように感じる。

もし、老いて残り僅か。

意識薄れゆくようなときがくれば、家族の手を握って、ほら、と確かな何かを感じながら向こうへと渡っていきたい、そのように思う。