以前と比べ格段に電話の数が減った。

メールであればいわば試験の設問が増えるだけのことでありそのままマルチタスクで対応できるが、電話の場合、いったんすべての手を止めることになる。

そのたびまた始めねばならず、このプロセスも積み重なると結構重い。

だからできるだけ「急な」電話は事務所を迂回するよう工夫して、その成果もあって予定外の電話に対応する場面が少なくなった。

しかしそれでも電話が絶えることはない。

電話が鳴り出す気配を含め、その心的負荷から解き放たれることは夢のまた夢なのであろう。

だからこの日、朝からまったく電話がかかってこないなど奇跡のような話であった。

え、まじで。

うんともすんとも言わない電話を見つめ、いつしかわたしは完全試合を見守る観客のような気持ちになっていった。

しかし、完全試合の夢が得てして9回ツーアウトになってから崩れ去るように、わたしの電話の静寂は夕刻になって打ち破られた。

仕事を終え、わたしは母の自転車に乗ってジムへと向かっていた。

その道中、懐に忍ばせた携帯が震え出し、誰かからの着信と完全試合が不完全に終わったことをわたしに告げた。

わたしは慌てて自転車を停め、発信者をみた。

父からだった。

こんな時間に父が電話してくるなどあり得ない。

わたしは更に慌ててすぐに折り返した。

用件は実に他愛のないことだった。

つまり、父はただなんとなくわたしに電話しただけなのだった。

ああ、やはり。

この日は母の誕生日で、生きていれば79歳となるはずだった。

家族のうち誰一人、この日を忘れる者はない。

だから夕暮れ時、父がなんとなくわたしに電話してくるのも無理のない話であった。

そして立て続けに、今度は妹から電話が掛かってきた。

妹についてもこんな時間に電話してくるなどあり得ない話だった。

だから身構えたが、出てみるとなんでもない用件の電話であった。

やはり母によってわたしたちはしっかりと繋ぎ合わされている。

用のない2つの電話によって改めてわたしはそう痛感し、もう久しく母と電話で話していないとふいに気づいて心底さみしくなった。

母がいた頃、月末になると実家に寄って母を昼に誘った。

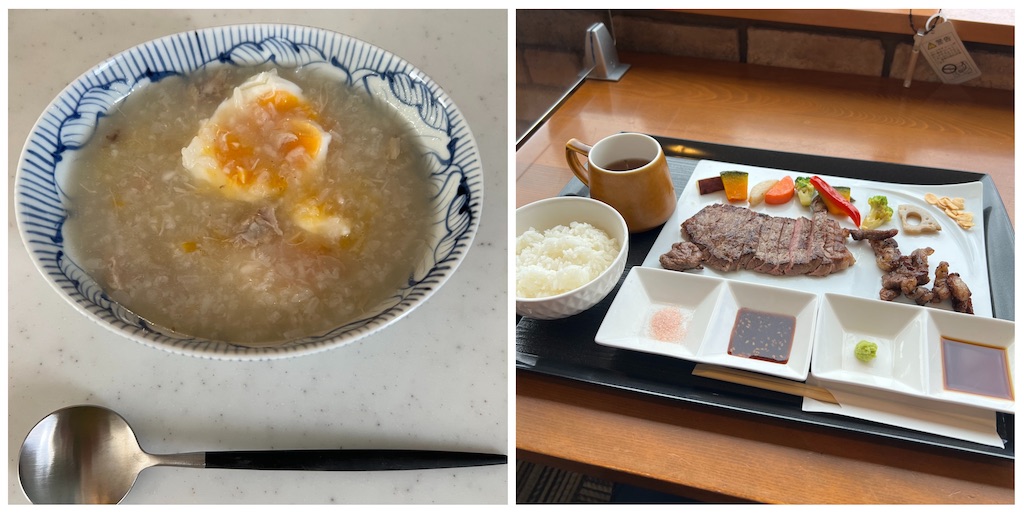

そこらの馴染みの店で母は十分喜んでくれた。

久々、母と。

そう思い、ジムを終えてわたしは寄り道することにした。

なんの奇遇か、カウンターの隣席が母子連れだった。

少年は塾帰りなのだろう、お腹が空いているとみえ大盛りの白飯を片手に肉を次々と頬張っていた。

その息子の食べっぷりを横目に、母親はたいそう幸せそうに見えた。

ジム帰りのわたしもその光景につられ、いい歳をしてがつがつ食べた。